2. Ночь в Тихом океане

В номере

Отвратительный вечер! Мне хотелось есть, я озяб, от неудобной позы у меня ныли ноги, поясница, спина... Погода была неприглядная, речи мрачные...

И все же не из-за этого он запал мне в память; мне хочется сохранить беспричинно приятное воспоминание о вечере, отвратительном во всех своих деталях и таком прелестном в целом. Противоречие нового для меня образца, хотя я коллекционирую их уже давно.

Мы были в гостях у крупного швейцарского журналиста, друга Руссо, уважаемого Гельвеция, прочитавшего мой последний роман. И вот второй известный мне читатель моих книг в Токио пожелал встретиться со мной и по этому случаю устроил необычный ужин. Мы не часто так поступаем, во всяком случае по доброй воле.

Льет дождь...

Я пишу за столом в своем номере, но отчетливо слышу дробь капель по железной крыше уборных под окном. Зато армия кошек отступила в тишину ночи, да и старый бонза, вечно пьяный, прекратил свое насмешливое кудахтанье, о чем я, впрочем, сожалею. Говорю это искренне, положа руку на сердце, и да простит меня бог грома! У меня не так устроено ухо, у меня ухо, как брюхо, слишком огрубелое, чтобы перестроиться за три недели, я не наслаждаюсь вкусом желтка неснесенных яиц, меня не трогает нежная музыка сырости. Я не рожден любить дождь Токио, и я не в претензии к японцам за это.

Дождь лил весь вечер напролет, наш славный швейцарец был в отчаянии: при "соответствующей" погоде все выглядело бы иначе. Мы втиснулись как могли: мадам Мото, Руссо, директор школы, еще один учитель, швейцарец и я - в машину швейцарца "хиллман" - маленький автомобиль английской марки (впервые в Токио я сажусь не в такси). Она повезла нас прямехонько по назначению, с точностью, вызывающей в Японии довольно недоброжелательное отношение.

По трое на зонт мы перешли из машины в лачугу, нависшую над каналом, затем по липкой лестнице спустились в большую лодку. В Японии не снимают обувь только на берегу. Наши несчастные башмаки остались стоять в ряд на корме, впитывая влагу, а мы проползли на четвереньках впритык друг к другу в кабину, то есть на ровное место, застеленное татами, с тентом над головой.

- Если бы только погода была хорошая, - стонал Гельвеций, пока шлюпка отваливала от берега.

Когда все шестеро уселись, поджав ноги, вокруг низкого стола, свободного места почти не осталось, и стоило одному полезть за носовым платком, как соседи откидывались назад и лодчонка накренялась.

- А некоторые еще говорят о Венеции, - бросил чей-то насмешливый голос.

Лодка плыла по каналам Токийского порта, самого неприглядного и вонючего на свете. Огромная территория забита пристанями, фабриками, лачугами, сооруженными из чего попало, складами, доками, водохранилищами, высокими трубами... Здесь 734 железных, 3710 каменных и 1290 деревянных мостов переброшены через 2155 километров каналов, запруженных буксирами, лодчонками, грузовыми судами, джонками, плотами, баржами, драгами, сампанами, плотами сплавного леса, челноками, понтонами. Это также и чрево столицы: не говоря обо всем прочем, тут каждое утро проплывает 3 600 000 килограммов риса, 429 000 - рыбы, 560 000 - фруктов, 1 648 000 - овощей, 42 000 бутылок сакэ, 400 000 дюжин яиц...

Наша прогулка - единственная в своем роде. Пока мы плыли в границах фарватера, снизу летели брызги от винта, сверху поливал дождь. Ни пыльный чай, ни сакэ, холодное в тот единственный раз, когда хотелось бы его выпить подогретым пусть даже до кипения, не могли бы согреть наши бедные тела, отяжелевшие, как намокшая губка. "Гондола" плыла мимо неизменной стены, неизменных кранов, неизменных молов, неизменных пристаней. Уличный фонарь на миг осветил дождевики двух матросов, хлопотавших в носовой части.

- Погодите! Сейчас увидите, мы выйдем в открытое море, - твердил швейцарец, чтобы нас подбодрить.

- А что если нам пока перекусить? - предложил директор школы мирным голосом человека, желудок которого привык к строгому режиму.

Швейцарец ответил весело и таинственно:

- Есть нечего... Пока! Подождите! В этом-то и заключается сюрприз. Немножко терпения - и мы выйдем в море, разве вы уже не чувствуете качки!

- Разрешите пройти, - извинился второй преподаватель, коллега Руссо по имени Бибар.

После нескольких неудачных попыток выяснилось, что если держать стол на вытянутых руках над головой, то Бибар сможет пройти между нашими спинами и бортовыми сетками. Бибар в ущерб обществу ползком на животе вернулся за своими башмаками, обул их и снова вышел тем же манером. Все мы подумали, что у несчастного морская болезнь.

Вскоре, перестав варить в зловонной воде пиво, винт остановился. Пассажиры, корчась от дрожи, наслаждались пейзажем. Корма терлась о деревянные сваи дамбы. В противоположной стороне угадывались в сумерках корпус судна, груженного бананами, танкер, подъемные краны, силосные башни и склады. Дождь усиливался, было очень холодно.

- Какая жалость, что плохая погода, - сетовал наш хозяин. - Но вы еще не все видели, самая красотища впереди.

Один из матросов с сетью на плече перебрался на корму. Он сделал три попытки "вырвать наш ужин у моря", как выразился швейцарец. Трижды он не без труда забрасывал сеть между лодкой и сваями и трижды вытаскивал ее пустой, если не считать отбросов, которые ему все же удалось "вырвать у моря". Вытряхнув их, он аккуратно сложил сеть.

- Не беспокойтесь, мы на всякий случай прихватили с собой рыбу, - поспешил объявить Гельвеций.

Мы переглянулись, продрогшие, голодные, с затекшими коленями, болью в пояснице, не уверенные, как следует отнестись к этому сообщению. Слышны были только всплески воды о борт лодки, монотонный шум дождя, звяканье металла, треск ломаемого дерева в носовой части - там два матроса занимались делом, которое пробуждало у нас надежду, - они разжигали костер.

- Уж эта мне мания японцев повсюду раскладывать костры, - ворчал Бибар. - К тому же в стране, где все из сухого дерева! Не мешало бы им быть с огнем поосторожнее! Разжигать жаровню на лодке! Нам просто не поверят, если мы расскажем дома. В Токио, где нет печек, тем не менее случается свыше двадцати пожаров в день, и при каждом сгорает дотла дом, нередко квартал, а им все мало! Каждые двадцать лет пожары превращают всю столицу в пепелище, не говоря уже о войне. В 1945 году за три месяца было сожжено в Токио 760000 домов! 137 000 человек заживо изжарились или сварились, превратились в уголь, умерли от ожогов... И они не извлекли для себя урока! Они еще не знают, как опасно играть с огнем!

- Надо же им Щшготовить рыбу, - жалким голосом произнес швейцарец.

Мы все почувствовали прилив нежности к нему, а так как делать было больше нечего, каждый принялся что-нибудь рассказывать.

В тот вечер я многое узнал и еще больше понял. Мне хотелось бы ничего не упустить - ни из того, что рассказывали, ни подробности, ни интонации голоса, ни шорох капель дождя, ни плеск воды о борт лодки, ни странное поскрипывание, раздававшееся, когда она поворачивалась против ветра.

- Хотел бы я знать, - сказал я, единственный, кому нечего было рассказывать, - как эти люди, проявляющие столько мягкости, тонкости, могут наслаждаться садистическими журналами, кровавыми фильмами, картиной страшных пыток...

- Вы неисправимый рационалист, - ответил директор школы, - вам во что бы то ни стало нужны логические связи между причиной и следствием. Если вы хотите здесь что-нибудь понять, отключите свой разум до возвращения домой. Ограничьтесь собиранием фактов. Садизм прекрасно уживается с вежливостью и предупредительностью, как демократия благополучно уживалась с феодальным строем. Феодализм еще не был изжит, а демократия уже обосновалась, не тесня его.

- Как сямисен и электрогитара, - сказал швейцарец.

- Как кетч и сумо, - добавил Бибар.

- Как синтоизм и буддизм, - объяснил Руссо. - Вторая религия просто-напросто добавилась к первой, не вытеснив ее и не подавив. С конца седьмого века в Японии существуют две религии, которые без всяких трений накладываются одна на другую в первоначальном порядке. Было бы даже неверно сказать, что они сосуществуют, - они взаимозаменимы. Самое удивительное, с точки зрения христиан, то, что эти религии не разделяют японский народ. Синтоизм и буддизм без борьбы ушиваются в душе каждого японца, обе религии по очереди освещают его жизнь. Переход из одной религии в другую происходит плавно, не сопровождается муками совести и терзаниями, как у христианина, меняющего вероисповедание. Синтоизм - религия, от которой нельзя ускользнуть, которую нельзя принять, - уже одно это кажется нам трудно постижимым; это религия природы, религия родины. Японец рождается синтоистом, женится синтоистом, а умирает буддистом. Для его души это очень просто, очень естественно. В каждом доме есть два алтаря: синтоистский, в тридцати сантиметрах от потолка, где стоит стакан воды, посвященный ками, скажем, "национальным богам", за отсутствием другого определения; и буддийский в нише, посвященный предкам. Обряды и молитвы просты, соблюдаются, можно сказать, "добровольно", и наличие двух сосуществующих религий в одном доме не усложняет жизнь японца.

- Куда дороже обходится сосуществование европейского и японского платьев, - произнес швейцарец. - И тут тоже нельзя сказать, что один гвоздь выбивает другой: человек, работающий в пиджаке, дома принимает ванну и переодевается в кимоно.

(Я описываю этот из ряда вон выходящий вечер последовательно, по порядку, и правильно делаю: разговоры вспоминаются почти слово в слово; записывая, я снова слышу интонации, вижу жесты и взгляды, которыми они подчеркивались. Однако краткие паузы, разрубавшие каждый рассказ, уже стерлись из памяти, которая, отметая их, делает речи компактнее. Вся первая половина разговора вертелась вокруг слова "сосуществование", но я уже забыл, кто иллюстрировал его примерами из своей жизни, а кто - сведениями, почерпнутыми из вторых рук.)

- У меня идеальные отношения с соседом, инженером, необыкновенно учтивым и культурным человеком, утонченность которого поражает меня всякий раз, когда я бываю у него в гостях, - сказал кто-то из присутствующих. - Не представляю себе более внимательного хозяина, умеющего с большей изысканностью обставить прием гостя. А попадали ли вы в токийское метро в часы пик? По сравнению с ним езда в парижском метро, даже в шесть часов вечера, это круиз, сплошное удовольствие, fair - play1. Однажды утром мы, мой обходительный сосед и я, встретились на одной платформе, у одних дверей вагона. Он ринулся к входу так, будто меня тут и не было, будто он со мной даже незнаком. Он грубейшим образом оттолкнул меня; останься я на его пути, он бы меня опрокинул, смял, раздавил, изувечил! И это не единичный случай! В тот семестр, когда расписание занятий вынуждало меня ездить в одно время с ним, мы не раз сталкивались в метро. А в промежутках встречались у него или у меня, и всякий раз я испытывал исключительное обаяние его личности.

1 (Игра по правилам (англ.). Ш. - П. Шаброль)

- Это гэнкан, - откликнулся один из собеседников. - Снимая обувь, японец становится другим человеком, он у себя дома. Гэнкан - это как бы нравственный подъемный мост; стоит японцу пересечь его и выйти из дому, как он кладет руку на эфес шпаги и опускает на лицо железное забрало. Это не только художественный образ: посмотрите на противогазовые маски, жуткие кожаные намордники мотоциклистов. Японцы охотно надевают маску...

- Гэнкан - граница, я с этим согласен, - сказал второй. - За ней улица, метро, а они принадлежат всем, это проходной двор, а следовательно, вульгарность, прозаизм...

- Теперь понимаю, - сказал я, - почему улицы Токио так отталкивающи, города так уродливы, почему достаточно перешагнуть порог дома, чтобы попасть из грязи в обстановку чистой, великолепной простоты.

Присутствующие одобрительно закивали.

- Сочетание того и другого... Сочетание того и другого... Один из самых поразительных в этом плане примеров рассказывает о французе, взятом в плен солдатами Тодзио. Однажды его повели под охраной к начальнику лагеря; тот встретил его по стойке смирно, затем, отвесив церемоннейшие поклоны, приложил руку к сердцу и заявил в самых цветистых выражениях: "Позвольте мне выразить вам, французу, глубочайшее соболезнование по случаю смерти вашего великого поэта Жана Жироду" и так далее и тому подобное. И давай снова отвешивать поклоны, а под конец сухо приказал водворить француза на место.

(Мадам Мото на протяжении всего рассказа дрожала от радости, кивала головой в знак одобрения, восторгалась: "Ах да, они именно такие! О да! Как хорошо вы их знаете!")

- Те же самые молодые люди, которые, как вы сами наблюдали в Асакусе, млели от удовольствия на идиотских порнографических представлениях, будут романтичными и робкими с девушками, которых родители выберут им в жены, - сказал Бибар.

По его словам, браки всегда устраиваются родителями более или менее в открытую. Брак - это обычай, этап жизни, средство заставить молодого человека остепениться, ввести свою жизнь в определенные рамки.

Жениться надлежит в двадцать пять лет. Молодому человеку показывают дюжину фотографий девушек из его среды. Половину он бракует сразу. Приятель приглашает жениха и первую из отобранных им девиц из хорошей семьи в театр Кабуки, усаживает молодого человека по правую руку от себя, а скромницу - по левую. При втором посещении театра друг сажает обоих справа, а при третьем - отказывается под благовидным предлогом пойти, и молодые люди идут в театр вдвоем. После этого они или женятся, или нет. Одних кандидаток отвергают при первом же посещении Кабуки, других - при втором...

- Вы помните скандал, разразившийся вокруг женитьбы наследного принца! Какая-то западная газета поместила заявление жениха: "Я женюсь по любви..." Императорский двор опубликовал опровержение: "Наследный принц не способен на такую бестактность; он женится, покоряясь воле родителя..."

- В агентстве, где я работаю, - начал нага радушный хозяин, - служат молоденькие японки-секретарши и стенографистки. По многу лет они сидят в одной комнате, за одним столом с молодыми людьми. Один из них, довольно красивый толковый молодой человек, спортсмен, обратился ко мне с торжественной просьбой уделить ему время для беседы на личную тему. Поговорив из вежливости о том о сем, он попросил у меня разрешения жениться на мадемуазель Судзуки. Она стенографистка, сидит в другом конце комнаты, метрах в четырех от него. Два года подряд они проводили в одной комнате по восемь часов в день, обмениваясь только приветствиями и замечаниями, имеющими прямое касательство к делу. Они ни разу не ходили вместе на работу или с работы, не ели в столовой за одним столиком, более того, я, часами сидя за письменным столом в центре комнаты, так что оба они постоянно были у меня на виду, ни разу не заметил, чтобы они обменялись хотя бы мимолетными взглядами. Причем больше всего меня удивило то обстоятельство, что мадемуазель Судзуки не из тех, кто будит греховные мысли, вовсе нет.

Парень, не будучи тупицей, понял причину моего плохо скрытого удивления. "Что вы хотите, - объяснил он мне, - уже два года, как мы сидим вот так, друг против друга, и хорошо познакомились, родители говорили об этом..."

- Почитание родителей, старших, учителей порой кажется трогательным, но нередко приводит к печальным последствиям, - вступил в разговор директор школы. - Помните молодого Ясиро? Удивительный парень! Так вот, четыре года подряд он исправно посещает всегда одни и те же и одинаково неинтересные уроки старого Канаси.

- Этого старого осла!

- Специалиста по животным в творчестве Мальро!

- Да, - продолжал директория даже спросил как-то этого достойного молодого человека, зачем он теряет время на дурацкий курс, который за эти годы успел выучить наизусть. "Чтобы поздороваться с профессором, учитель", - ответил он, и, право, мне было нечего возразить. И это еще не все! Наш блестящий Ясиро выбрал для своей диссертации на редкость глупую тему: "Герундий в произведениях Луи де ля Вернь, графа де Трессан, генерал-лейтенанта королевской армии, одного из сорока "бессмертных" французской Академии наук". Эта тема его нисколько не увлекает, наоборот, но, когда я спросил, почему он за нее держится, он объяснил, что выбрал ее, как положено, по совету дорогого старого учителя, специалиста по животным в творчестве Мальро.

- Что это за животные у Мальро?!

- Хе, хе! Будьте почтительны, молодой человек! - вскричал Бибар. - Это тема научных изысканий досточтимого учителя Тадаси Канаси, одного из самых крупных в Японии ныне здравствующих специалистов по французскому языку.

- Свыше двадцати лет он перетасовывает свою скотину, - уточнил швейцарец.

Я знаком с книгами Мальро и в голове пробежал их все, кончая романом "Надежда", где фигурируют разве что испанские мулы...

- Нам тоже не хочется прослыть дураками, и мы пошли удостовериться своими глазами; никакого сомнения: "Животные у Мальро"!

- Сходите-ка к нему, старик Канаси будет рад и счастлив. Он устроит вам прекрасный прием и с гордостью покажет свои изыскания - в нескольких комнатах до потолка стопки папок, по одной на каждое животное...

- Вы преувеличиваете! Мальро никогда не баловал вниманием наших четвероногих друзей.

- Скажите ему это, старик Канаси обрадуется. Такие слова - лучший подарок для старого хитреца! Заранее облизываясь, он тут же попросит вас выбрать любое сочинение Мальро и раскрыть его на любой странице.

Испустив радостный скрип, он укажет своим бамбуковым пальцем на строчку: "Карандаш исчез, будто его корова языком слизнула", подпрыгнет с легкостью, поразительной для его лет, исчезнет в дебрях папок и тут же появится с толстенной папкой с надписью "Корова", выведенной каллиграфическим почерком. Содержащихся в ней сведений более чем достаточно, чтобы стать фермером, ветеринаром, мясником, ковбоем...

- Хм! Я лично получил двойной паек! Речь шла о выражении "волк в овечьей шкуре". Только для первого животного к главному досье имелось приложение в виде двух папок: одна на тему "Ромул, Рем и основание Рима", вторая - "О непостижимом ками-волке".

- На мой взгляд, все это... право же... очень мило, - вдруг мечтательно произнес мой друг Руссо.

Клод Руссо не принимал участия в этом перемывании косточек.

- Как противно, - сказал кто-то, одновременно со мной заметив сдержанность молодого преподавателя.

Каждый прикидывал в уме, откуда дует ветер, но молчал.

- В самом деле, дорогой Руссо, что же вам так понравилось в классификации окота у старой лисы Канаси? - тихонько спросил директор школы.

- Послушайте, господа, - начал тот, откинув завитки волос, - вы утратили чувство юмора?

- К счастью... А то мы бы давно подохли, ответили они.

Их деланный смех выдал тревогу, которую испытывал и я.

- Тогда, - продолжал Руссо, - разве не мило, по-вашему, что корова досталась, как бы случайно, именно швейцарцу?

Заразительно смеясь, они выразили несогласие с неисправимым Руссо, который, право же, далеко зашел.

Чтобы окончательно успокоиться, Бибар спросил:

- Допустим!.. Ну а как в отношении меня? Позволю тебе напомнить: "Волк в овечьей шкуре". Какое отношение я имею к Рему, Ромулу и всей этой истории?

Клод Руссо посмотрел своему другу прямо в глаза, поправил съехавшие очки, но на этот раз придержал их большим пальцем, как бы с целью приковать свой взгляд к его глазам до конца разговора:

- Бибар, ты бывал у папаши Канаси и, наверное, имел случай хоть раз поговорить с ним о Лафонтене. Скажи, он хорошо знает его басни?

- Еще бы! Возьмись Канаси за Лафонтена, он мог бы защитить диссертацию с первого захода.

- И что?

- Как "что"?

- Книга первая, басня пятая... "Волк и собака", приглушенным голосом сказал Руссо. Сидя на привязи, не побежишь куда захочешь.

Бибар медленно опустил глаза, затем голову. Руссо отнял палец, и очки снова сползли ему на нос.

- Кто из вас всерьез изучал папки старика Канаси "Собака", "Волк", "Теленок", "Корова", "Свинья", "Выводок"?

- Пусть мне приплатят!

- Готов поручиться: кроме него, никто никогда их и не открывал, ни одна душа на свете...

- Напрасно ручаетесь!

- Кто же это?

- Я.

На исходе ночи подул теплый ветерок с Тихого океана, и его порывы приятно усиливали качку. Заметив, что никто не смеется, мадам Мото перестала давиться от смеха, прикрываясь обшлагами кимоно.

- Послушайте, Руссо, - начал директор школы с нежностью в голосе, - хватит с нас этих викторин. Есть занятия поинтереснее, чем обмен каверзными вопросами. В такой загадочной стране, как Япония, столь чуждой нам и всему тому, чему нас учили, нас всегда будет слишком мало, чтобы мы не затерялись, даже если возьмемся за руки так крепко, как воспитанники "Пятнадцати на двадцать"1. Я готов допустить, что "Теленок", "Корова", "Свинья" дражайшего Канаси...

1 (Приют для трехсот слепых в Париже. - Прим. пер.)

- Ками живут и в них, - вмешался наш хозяин, - В году примерно 1750-м Мотоори Норинага писал: "Ками - это не только человеческие существа, но и птицы, животные, растения, деревья, моря, горы и вещи, способные внушать страх или благоговение своей исключительной силой". Чтобы заслужить такое название, не обязательно обладать благородством, особой добротой или приносить благо человеку.

Грянул гром, мадам Мото вздрогнула. Руссо, заговорщически улыбнувшись ей, пробормотал: "Наруками, ками громыхает!" Сам громовержец может быть благодушным к исповедующему синтоизм. Вернув молодому учителю улыбку, мадам Мото шепнула мне на ухо: "Он хорошо знает японский, а, очень, очень хорошо!"

- Но при чем тут Мальро? - спросил директор.

- Прежде всего при чем животные?

- Не знаю, - ответил Руссо. - Возможно, в этом нет ни причины, ни логики в нашем понимании.

Тут мотор закашлял, зафыркал. Лодка пошла неровно. Пассажиры сердито посмотрели на двух матросов, управлявших ею, так как возвращаться домой уже не хотелось.

- В конце концов и у нас, выражая какие-то идеи, писатель волен прибегать к любой аллегории: словарю, временам года, знакам Зодиака...

- Бестиарию1, - продолжал кто-то.

1 (В средние века описание зверей с аллегорическим их истолкованием. - Прим. пер.)

- Что может быть случайнее алфавитного порядка?

- Но при чем тут Мальро?

- Возможно, выбор Канаси не так уж случаен: он расправляется с антиподами языческого анимализма - современными философскими идеями, столь далекими японскому уму, - революцией, свободой.

- Известно ли вам, - сказал Руссо, - что в 1872 году, то есть менее века назад, японец, взявшийся за перевод книги Стюарта Милля "О свободе", был вынужден изобрести слово "свобода"?

- Как? Значит, раньше японцы даже не говорили о свободе?

- Даже не думали о ней. У них нет понятия о свободе по сей день, - с горечью сказал Бибар, - они к ней не стремятся и стараются только как можно лучше приноровиться к рамкам своей семьи и среды.

- Приспособление к родной среде, возникающая при этом гармония, возможно, одна из самых тонких, чистых форм скрытой свободы личности, - задумчиво произнес директор.

(Скоро три часа утра. Я пишу механически. Не знаю, что из этого получится. Я совершенно запутался в отрывочных заметках на бумажной салфетке: цифры, собственные имена, необычные выражения - благодаря им я рассчитывал восстановить в памяти вехи трудного спора, который вели люди, уставшие от тайн Японии...)

Лист дерева хурмы

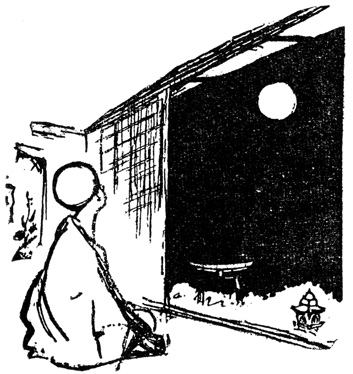

Престарелый бонза проводил свои дни, ухаживая за крошечным садиком при монастыре, где росло одно-единственное дерево.

Однажды, когда в садике царили чистота и порядок, он попросил совсем молодого монаха пойти и убрать его. Юноша долго смотрел на этот шедевр чистоты, потом молча сел, подогнув ноги, и стал размышлять. Несколько часов спустя он встал и потряс дерево хурмы. С него оторвался лист, который танцевал на ветру, пока не упал. "Хорошо!" - сказал старый бонза. Совершенство было достигнуто.

Не помню уже, кто именно рассказал эту, кажется, всем известную притчу. В этот момент лодка шла по каналу, и тут уже не ощущались дурные запахи, а в черных чернилах вод нежно отражались переплеты сёдзи домиков гейш, в которых еще принимали гостей.

- Не знаю. В этой стране не стыдятся ответить "не знаю" - вот одна из причин, почему я ее люблю. Неуверенность, двусмысленность, неизвестность, непоследовательность, маленькие тайны, ночь и пустота сделали из нее источник чудес, - сказал Руссо.

- Японцы не исследуют, не анализируют, они вверяются, - сказал другой (кажется, директор). - Они отдаются деревьям, цветам, фонтанам, скалам, травам. Мы вырезаем по дереву, по камню, подрезаем сучья; японцы сохраняют все в естественном виде, они не геологи, не гидрографы, не энтомологи, не ботаники, они обожают коллекционировать живые гербарии. Для них окружающая природа - это храм.

- Как у наших предков - галлов. Они воспринимают дерево, камень, воду, ветры, травы эмоционально.

- Вот почему поведение европейцев зачастую кажется чудовищно грубым японцам, которых шокирует лишний листик на газоне идеально убранного садика...

Мне вспомнился Чанг, сказавший, что я - часть Токио, часть сегодняшней Японии.

- Мы не были бы тем, что мы есть, если бы не съели эту рыбу, не выпили это сакэ...

Мы выпили его много, но я к нему привык. Мадам Мото прислуживала нам - единственная женщина на этой необычной лодке, она сама взяла на себя обязанности гейши.

Швейцарец был в восторге - вечер удался. Он напомнил мне мой роман о камизарах1:

1 (Крестьяне - гугеноты, восставшие на Юге Франции в начале XVIII в. Имеется в виду роман автора "Божьи безумцы". - Прим. пер.)

- Они дошли до предела религиозности, до предела насилия. Вы пишете, что они перешли от Евангелия к Ветхому завету, от апостолов к пророкам, волхвам, вернулись к временам Авраама... У них больше ничего не осталось, и они, естественно, цеплялись за простейшие вещи - скалу, воду, ветры. Их пароль: "Земля - мое ложе! Небо - мое одеяло!" - вполне мог сойти за синтоистский. Впрочем, позвольте мне вам сказать, что все, что я читал из написанного вами, склоняет меня к мысли, что вы один из тех людей, кто от природы предрасположен понимать - нет! чувствовать Японию, любить ее. Дайте себе волю, и вы будете как дома в этой стране "состояний души", где идут в счет лишь дзитай, баай, дзёта, дзёкё, арисама, ёсу, моё, дзёсэй, дзидзё и другие выражения, передающие понятия "обстоятельства", "среда", "обстановка", "положение вещей" (однако все их французские эквиваленты кажутся варварскими и грубыми любому, кто хоть немного "чувствует" японский язык). Не возражайте, дорогой! Я читал ваши книги, вы больше склонны любить, нежели выламывать челюсти, вы больше воспринимаете "нутром", нежели головой. Вот почему даже непродолжительное пребывание позволит вам угадать подлинную Японию лучше, нежели любителю мудрствовать, - поймите, я говорю это не из желания вас обидеть. Другая ваша особенность - тяготение к прошлому, позволившее вам написать о камизарах. Вы сравнительно легко сможете понять этот народ, который гораздо больше живет мыслями о предках, нежели рассуждениями о модных идеях и поведении современников...

(Мне следовало бы закончить этим приступом откровенности одного из моих немногочисленных читателей, столь лестным для меня. Уже поздно, я устал, прозяб, чувствую себя разбитым, но мне совсем не хочется спать, и потом я знаю, что подробности этой неповторимой ночи позабудутся, если не занести на бумагу пусть не все забавные истории, то хотя бы ощущения и ароматы, которые их обрамляли. Я опять обращаюсь к исчирканной бумажной салфетке. Может быть, завтра я уже не разберу, что означают эти слова.)

Район

Мне объяснили, что каждый из районов Токио - "деревянных Монмартров", которые меня поразили и очаровали, - имеет своего главу, никем не избираемого, неофициального, но пользующегося общим признанием. Его подпись всемогуща.

Бетонированная дорожка к моему гаражу должна была пройти по территории малюсенького буддийского храма. Свыше двух недель я терпеливо наводил справки, в чьем он ведении. Оказалось - торговца рыбой. К счастью, я немного знаком с местными порядками, а садовник сообщил мне то, чего я не знал. И вот я снарядил к торговцу рыбой настоящую делегацию из членов моего семейства, слуг и двух соседей, многим мне обязанных. Мы принесли цветы и подарки (всегда надо приносить подарки!). Торговец смиренно протестовал, говорил, что он недостоин визита таких гостей, отказывался принять подарки (уходя мы "забыли" их в углу)... Мы нанесли ему несколько таких визитов и лишь в последний раз как бы невзначай заговорили о деле - хлопоты и расходы, разумеется, я брал на себя. Продавец рыбы дал свое согласие. Его слово было равносильно документу, заверенному нотариусом. Когда мы уходили, он шепнул на ухо моему садовнику, что, если "почтенный сосед - иностранец" пожелает отведать рыбу редкого сорта, доставляемую с Хоккайдо лишь ему одному, он будет безмерно счастлив оказать мне услугу... Все делается по знакомству, путем услуг: ты - мне, я - тебе. Отсюда нежелание японца связывать себя дружескими узами. Для него дружба фактически означает большие обязательства, предоставление новому другу права располагать собой. Я должен осыпать своих соседей подарками, быть в курсе их семейных событий, церемоний и принимать в них участие хотя бы тем, что преподношу букет цветов. Как только начались дорожные работы, я нанес всем своим соседям аналогичные официальные визиты и извинился за беспокойство, которое причиняют им бульдозеры, грузовики... И тут я убедился, что жизнь моя сразу стала легче. Если бы я вел себя по-хамски, район мог бы сделать мою жизнь невыносимой, я не нашел бы ни садовника, ни служанки.

Визиты абитуриентов

Кандидаты на конкурс наносят мне визиты, представляются, одаривают цветами и подарками. Тщетно я объясняю им, что это не окажет никакого влияния на результат, что темы письменных работ никому не известны заранее, что, даже будь у меня такая возможность, я не прибавлю и балла абитуриенту, нанесшему мне на два визита больше, - этого они не могут уразуметь, тут уж ничего не поделаешь, и на следующей неделе снова являются ко мне... Они ведут себя, как кандидаты во французскую Академию, особенно когда добиваются стипендий французского правительства (а между тем они ниже стипендий, например, американского правительства). На последнем конкурсе было принято, как и предусматривалось, тринадцать человек. На четырнадцатом месте оказалась абитуриентка, которая недавно вышла замуж и должна была уехать к мужу, командированному в Париж. Несколько делегаций родителей, друзей, студентов приходило хлопотать за нее. Славные люди не могли допустить, что не будет принята молодая женщина, которой предстоит поехать к мужу во Францию. Даже тринадцатый - принятый! - охотно уступил бы ей свое место.

Трудно передать, насколько трогательна бескорыстная любовь к французскому языку и к Франции вообще. Ведь сейчас французский мало применим...

Вот уже восемь лет, как мой вводный курс посещают шесть или семь завсегдатаев. Они приходят из уважения ко мне повторить алфавит, хотя их знания намного выше. Тщетно я говорю, что считаю их расквитавшимися со мной своей преданностью: если бы я стал настаивать, они могли обидеться.

Как на роду написано...

Каждая японская семья имеет свою определенную среду, своего рода касту, из которой не может вырваться ни один из ее сыновей. В большинстве случаев у него даже нет такого желания, он и не пытается это сделать. Все его усилия направлены на то, чтобы как можно лучше приноровиться к рамкам, в которых ему предстоит жить. Он будет искать себе жену, друзей, знакомых, связи лишь в своей среде.

В других странах нередко бывают исключения. Вот, например, чемпионы... Французского чемпиона Сердана, выходца из простой среды, принимали президент Французской Республики, королева Великобритании...

В Японии этого не может быть. Чемпион по бейсболу иногда становится идолом, получает любовные письма от восторженных почитательниц, повсюду видит свое фото, но он так и проживет свой век, вращаясь в родной среде. Если он сын торговца, его не пригласит в гости почтальон, и наоборот.

Решающий момент в жизни молодого человека - поступление в университет. Абитуриент, который сумел пройти в "красные ворота", займет иное положение.

"Красные ворота" - вход в Токийский университет, старинное императорское учебное заведение, которое ставят выше других. За ним идут три крупных университета: Васэда, Кэйо и Мэйдзи. Среди абитуриентов жесточайшая конкуренция. Решающую роль играет родословная, принадлежность к той или иной касте; элита Кэйо требует семейных гарантий. Кроме того, имеется пятьсот с лишним университетов, из которых несколько знаменито командами по бейсболу и пятиборью.

Слово "дайгаку" - "университет" имеет более широкий смысл: оно означает "большое образование". Послевоенная реформа возвела почти все более или менее специализированные высшие учебные заведения в ранг дайгаку.

К концу обучения у японца одна забота - устроиться на работу в "большую фирму", так как положение и репутация работодателя имеют такое же важное значение, как положение университета, куда он поступал несколько лет назад.

"Крупные фирмы"! Студент борется за то, чтобы получить там работу, служить трестам, провести жизнь под сенью дзайбацу.

"Лучше спрятаться в тени большого дерева, чем в тени маленького", - гласит японская пословица.

Если он сможет найти место в большой фирме вроде "Мицуи", "Сумитомо", "Сони", "Ясуда", в министерстве или крупном учреждении, он спокоен за свою жизнь, во всяком случае до выхода на пенсию: даже если он не продвинется по службе, за дверь его не выставят. Лучшие годы жизни он отдаст своему дзайбацу, как самурай - феодалу, становясь на сторону треста, проникаясь его интересами, иногда в ущерб интересам собственной семьи.

Тот, кто служит, даже на низкой должности, в "Сумитомо", не общается с коллегами из "Мицуи". Корреспондент газеты не станет якшаться с журналистами конкурирующего органа.

Но что такое, собственно, дзайбацу?

Это вершина феодальной иерархии современной Японии1. Японским народом всегда управляло с полдюжины больших семейств. Некогда они принадлежали к феодальной знати, ныне представляют собой главную силу в промышленности. Японцы как бы автоматически подчиняются им, радостно приветствуют одно упоминание имен Сумитомо, Ясуда, Дайити, Номура, Санва и Мицуи, монополизировавших производство химических продуктов, угля, нейлона, удобрений, кораблестроение, страхование, производство цветных металлов, стекла...

1 (Автор допускает ошибку, считая дзайбацу - финансовую олигархию Японии - носителем каких-то феодальных начал. Современные дзайбацу, в сущности, ничем не отличаются от финансовых клик США и других империалистических стран, - Прим. ред.)

В парламенте политические ярлыки не принимаются в расчет, вокруг каждого дзайбацу группируются сторонники, способствовавшие избранию его представителей и проводящие политику в интересах своих хозяев. Не правда ли это честнее, чем у нас?

Демократия по-корсикански

В Японии на место умершего депутата избирают его сына... Как на Корсике... Одни и те же семьи многие годы сохраняют за собой депутатский мандат. Проходят десятилетия, сменяются правительства, режимы, а кресло депутата остается за семьей. Во время избирательной кампании политические деятели и деревенские старосты всегда ратуют за одно и то же: "Голосуйте за такого-то, иначе вы потеряете работу!" Исход выборов зависит от миллионных капиталовложений дзайбацу, тех самых дзайбацу, что существовали еще до поражения 1945 года1, и они окупаются! Концерн "Мицубиси" контролирует примерно сто шестьдесят японских фирм, его капитал составляет четыре-пять миллиардов иен... Сумма его сделок более чем в два раз превышает сумму сделок Французской нефтяной компании, нашей самой крупной дзайбацу.

1 (Здесь неточность: персональный состав руководящей верхушки концернов "Мицуи", "Мицубиси" и др. значительно изменился после войны, хотя эти концерны и сохранили прежние названия. - Прим. ред.)

Лилии

Прошлое воскресенье я собирался поехать к морю, но мне позвонил профессор Ногуси: у него расцвели лилии, и он был бы счастлив показать их мне. Я не мог отказаться и отменил поездку к морю. Зато теперь я тоже могу попросить у него что угодно, и он мне не откажет. Так обстоит дело...

Цветы вишен

На следующий день после моего визита порывистый ветер "ощипал" все лилии профессора - теперь вы понимаете, почему он настаивал, чтобы я пришел немедленно. Отложи я свой приход, мне бы не довелось увидеть лилии, расцветшие в его саду. В благоговении японцев перед цветами вишен, не дающих здесь плодов, следует усматривать проявление их приверженности к преходящему, любви к недолговечному - к своим деревянным домам, которые приходится каждые двадцать лет возводить заново, к храмам, которые в былое время закон предписывал каждые двадцать лет разрушать, к столице, которую землетрясения и ежедневные пожары полностью обновляют каждые двадцать лет или около того. Мой сосед, Ниси-сан, при любых обстоятельствах ежегодно ездит в Киото, чтобы полюбоваться вишнями в цвету. Трудно найти логическое объяснение этой привычке, но он следует ей во что бы то ни стало. Это настоящее паломничество, важнейший семейный ритуал, отражающий благоговение перед природой. В нем нет ничего от веры. Вера - слово, совершенно непонятное японцам, они не представляют себе веры в нашем понимании. Впрочем, стараясь понять Японию, надо взять себе за правило никогда не проводить параллели с христианством и Европой, отказаться от этой скучной мании французов. Надо раз и навсегда понять, что Япония в целом - копия японского дома с раздвижными перегородками, где за последней, казалось бы, перегородкой обнаруживаешь новую комнату, а в ней еще одну перегородку. Япония нравилась Бодлеру, он любил "вторую комнату", самую красивую. И вот, наслушавшись историй - правдивых! - об этих правилах, рамках и бесспорно негибкой структуре, француз, чего доброго, сделает вывод, что в Японии личность порабощена, подавлена... Ничего подобного! Из всех этих поводков японец сооружает оранжерею, где тайком выращивает цветы и украшает ими свою индивидуальность...

* * *

- Только не сравнивать! - предостерегали меня эти интеллигентные, мыслящие люди и даже мой друг Руссо перед расставанием.

Мы причалили к месту, откуда отплыли. Снова на нас обрушились дождь, холод, зловонные запахи порта, хмурая ночь насквозь промокшего Токио. Мы разбрелись в поисках редких такси.

Руссо поучал меня, немного напоминая собой мальчика, не дающего приятелю нажать на звонок у двери одного из своих друзей.

- Китайцы говорят: "Поистине большой человек идет медленно". Не спеши судить, - советовал он в такси. - Твои первые впечатления неприятны, но они очень поверхностны...

- Это верно. Знаешь, между нами говоря, меня от этой страны в дрожь бросает.

- Понимаю, но ты не торопись делать выводы. Внушай себе, что самые неприятные для тебя вещи - чудо утонченности для миллионов других людей.

- Даже кулинария?

- И в первую очередь кулинария!

- Сырой осьминог и гнилые яйца!

- Попробуй-ка им рассказать, не вызывая чувства отвращения, то, что ты рассказал мне: что лучшими овечьими сырами считаются такие, в которых копошатся черви, что твой родной город заслужил прозвище "Поедающий требуху", что в Бургони лакомятся улитками... Что может быть отвратительнее нашей манеры наедаться до отвала! Кипятить, жарить - значит, по мнению японцев, лишать продукты их естественной сочности. Поэтому они не употребляют в пищу ни жиров, ни соусов. Еда - ритуал; едят мало, чтобы лучше почувствовать вкус пищи, это соответствует одной из дорогих тебе идей. Еда японцев не имеет ничего общего с нашим обжорством, с нашей тяжелой и жирной пищей, это своего рода общение с природой: судак в сыром виде - несколько чистых ломтиков нетронутой плоти, разложенных лепестками вокруг льдинки. Когда садишься его есть, поверь, невольно приходит мысль, что было бы святотатством трогать эту плоть металлом, что наши вилки - варварское орудие. Постепенно ты проникаешься любовью к мягким палочкам, приятно пахнущим сосной. А рис - основа жизни японцев! Разве у тебя не ёкает сердце, когда ты видишь на столе безупречно белый рис? Его вынимают из специальной кастрюли, где он готовится так, что сохраняет все свои соки, приносящие нёбу запахи полей!

- Когда ты так говоришь, у меня текут слюнки. Но гнилые яйца, Клод!?

- Ты имеешь в виду стодневные яйца? Это утиные яйца, очищенные от грязи и скорлупы. В течение ста дней, по словам специалистов, в них происходят химические реакции, в результате которых почерневший альбумин становится сывороткой, полезной для организма. Ты их пробовал? Нет? Так я и думал, иначе ты бы не устоял против тонкого, ни с чем не сравнимого аромата. Заставь умолкнуть свой разум и отдайся чувствам, как это делает японец. Даже если первые ощущения и будут неприятными, наберись терпения: дрожь пройдет, и ты увидишь, что будет дальше...

Холод и дождь на обратном пути по городу выбили у меня из памяти все подробности ночных разговоров, и я только благодаря салфетке, исписанной мнемоническими знаками, с удовольствием вспомнил их.

Пока мои собеседники говорили, мне не раз вспоминался мой дед, пасший коз в Севеннах, и тогда их речи становились понятнее.

Как-то раз в воскресенье мы сидели вдвоем на куче сухих камней под тутовым деревом. Нам было несказанно хорошо. По дороге проходили три деревенские девушки, красивые в своих легких платьях, и было чудесно ловить обрывки их смеха, доносимые до нашего слуха дуновениями добродушного северного ветра. И вдруг дедушка сказал мне задумчиво:

- Когда видишь их, таких свеженьких, красивых, аккуратненьких, тебе и в голову не придет, что они отправляют свою нужду, как все. А ведь я знаю, есть несчастные, которые об этом думают не переставая. Они наказаны, еще не попав в ад, потому что на земле уже никогда не смогут любить, никогда не смогут обрести счастье.

|

ПОИСК:

|

© NIPPON-HISTORY.RU, 2013-2020

При использовании материалов обязательна установка ссылки:

http://nippon-history.ru/ 'Nippon-History.ru: История Японии'

При использовании материалов обязательна установка ссылки:

http://nippon-history.ru/ 'Nippon-History.ru: История Японии'